今日は、親族間の揉め事が発生してしまって、困ったなぁという人向けの記事です。

被相続人が死亡し、遺産分割協議を行わなければならなくなった場合に、自分以外の相続人間で揉めてしまって、自分は正直遺産とかいらないから早くこのいざこざから解放されたいという方もいると思います。

そんな場合に使えるのが、「相続分の譲渡」という手続きです。

今日はその概略についてお話ししていきたいと思います。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を譲り渡すことです。したがって、相続分の譲渡を行うとその遺産分割協議に参加する権利を失いますので、揉め事から解放されるわけです。

譲渡する相手は、相続人でも大丈夫ですし、第三者でも大丈夫です。

また、有償・無償も問われませんでの、相手方と話し合ってタダで渡してしまっても問題はありません。

ただし、一点注意しておきたいのは、相続分の譲渡は「遺産分割協議完了前」に行う必要があります。

遺産分割協議が完了してしまうと相続分の譲渡はできませんので注意してください。

相続放棄ではダメなの?

似たような制度として、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄の詳しい内容についてはこちら

相続分の譲渡と相続放棄は別の制度なので、違う点は多々あるのですが、

相続放棄で一番注意しなくてはならない点は「自己のために相続があることを知った時から3か月以内」に管轄家庭裁判所に申し立てを行わなければならないということにあります。

よくある例として、「被相続人が亡くなって49日法要も終わり、さて相続手続きを行わなくてはと思ったところで相続人間で揉めてしまう。

なんとかしなければと思っている間に日にちだけが過ぎてしまい、相続放棄の期間を過ぎてしまった。」ということはよくあります。

相続放棄も厳密には伸長が認められることがあるので、絶対に3か月以内じゃないと手続きが出来ないという訳ではないのですが、基本的には「被相続人死亡から3か月以内」に手続きをしなければならないと思っておいてください。

この点、相続分の譲渡には期間制限がありません。

また、相続放棄と異なり、自分の相続分を誰に渡すかを選べるので、相続放棄よりも自由度が高いです。

相続分の譲渡における注意点

相続分の譲渡をしても債務の支払い義務が残る

相続分の譲渡をすると、譲渡した人は相続権を失います。ただし、負債の支払い義務は残ってしまいます。

債権者から請求が来た場合には返済せざるを得ないので注意が必要です。(債権者の同意が得られれば返済を免除されます)

税金がかかる可能性がある

無償で相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、贈与税が課される場合があります。また、有償で譲渡した場合であっても、譲渡所得税が課される場合があります。

税金の細かい話は税理士の分野になりますので省きますが、相続分の譲渡をする場合には、税理士に相談してシミュレーションしておいた方が無難かと思います。

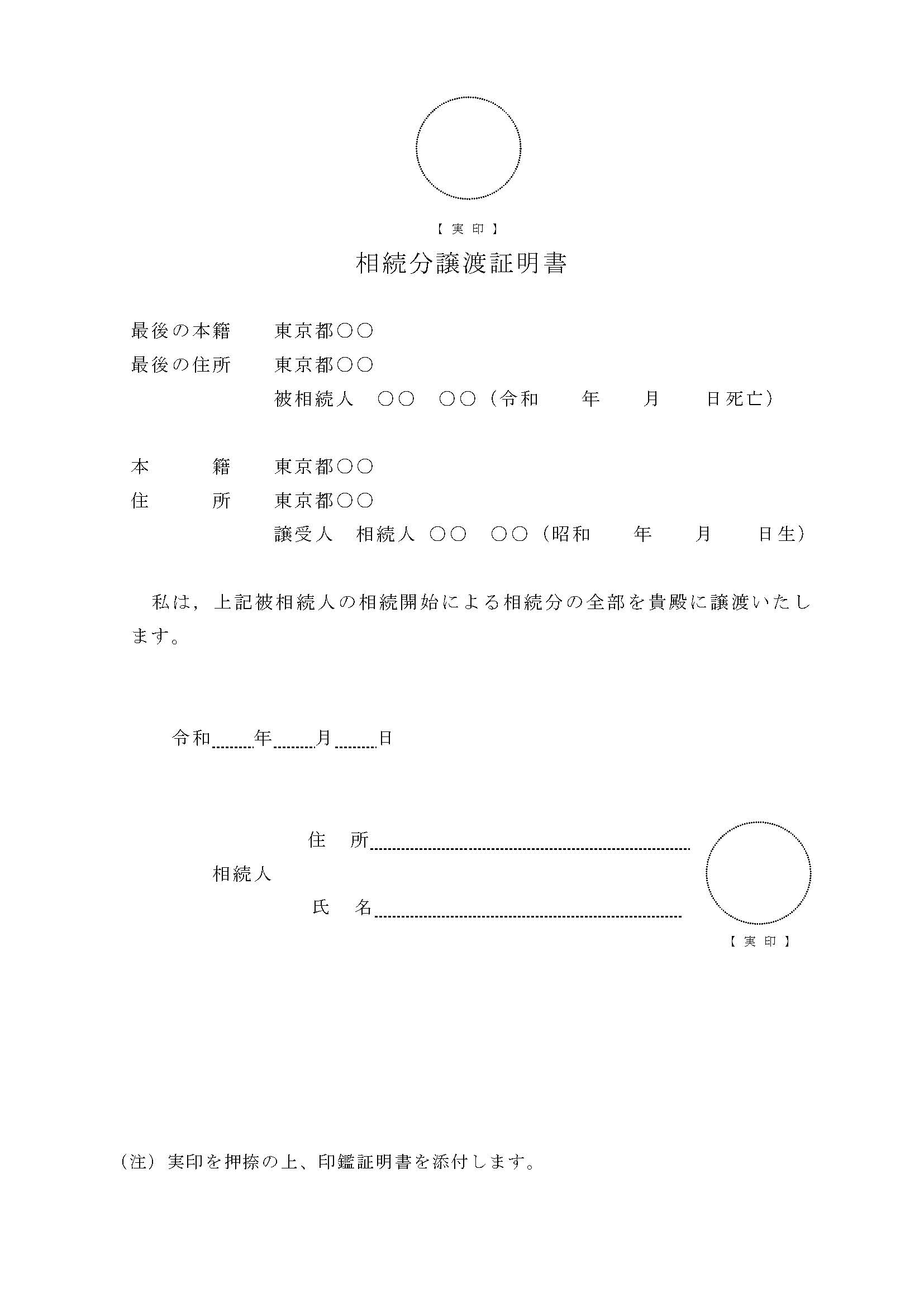

相続分を譲渡する場合の手続き

具体的に相続分を譲渡する場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

後々のやり直したりすることも面倒なので、実印で押捺の上、印鑑証明書もつけておきましょう。

できれば、相続分を譲渡したことを他の相続人にきちんと通知しておいた方が尚良いと思います。

相続分を譲渡した後の手続き

簡単に事例で説明しておきます。

・A、B、Cの相続人の内、AがBに相続分を譲渡した。

→Aを除くBCのみで遺産分割協議を行う。

・A、B、Cの相続人の内、Aが第三者であるDに相続分を譲渡した。

→BCDで遺産分割協議を行う。

上記、どちらの例においても相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)及び遺産分割協議書の両方が必要になります。

その他相続分の譲渡の使い方

ここまでは、親族間で揉め事が発生してしまった場合に、自分がその揉め事を回避することを念頭に解説してきましたが、その他にもこんな使い方があります。

相続人ではない人だが、相続権を与えてあげたい人がいる。

例えば、被相続人の生前のお世話をしていた人が相続人の妻であったような場合です。相続人の妻は相続人ではないため、本来は相続権を得られませんが、相続分の譲渡をすることで相続権を得ることができます。

相続人が多数のため、遺産分割協議をする人を少人数に絞りたい

相続人が多数になってしまった為、全員の合意を得るのが困難な場合に相続分を譲渡すれば遺産分割協議を行う人数を減らせるので、スムーズに協議を行なっていくことができます。

私も相続人が10人以上になってしまった場合などに利用することがあります。

また、有償で相続分を譲渡すれば譲渡人は自分の相続権を早期に現金化できるので、その点もメリットになります。

まとめ

さて、ここまで相続分の譲渡について説明してきました。

ポイントになる箇所をまとめておきます。

・似た制度として相続放棄があるが、相続分の譲渡は期間制限がないので利用しやすい。

・相続分の譲渡をしても、支払い債務については逃れられない。(債権者の同意を得られれば免除可)

・相続分を譲渡した場合には、相続分譲渡証明書を作成し、印鑑証明書を添付した上で、他の相続人に通知する。

・相続分の譲渡を行なった際に税金がかかる可能性があるので、シミュレーションしておいた方が良い。

・相続分の譲渡をうまく利用すると、スムーズな遺産分割協議が可能になる。

以上です。

お気軽にお問合せください。

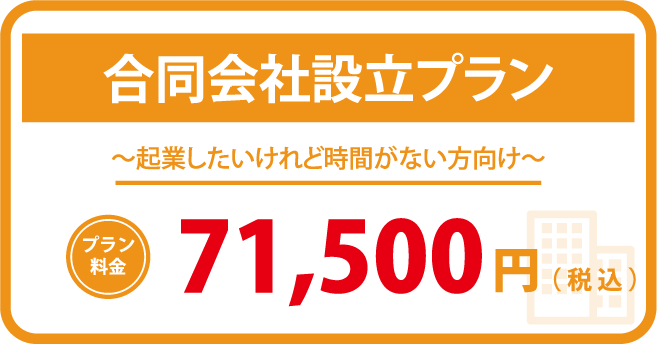

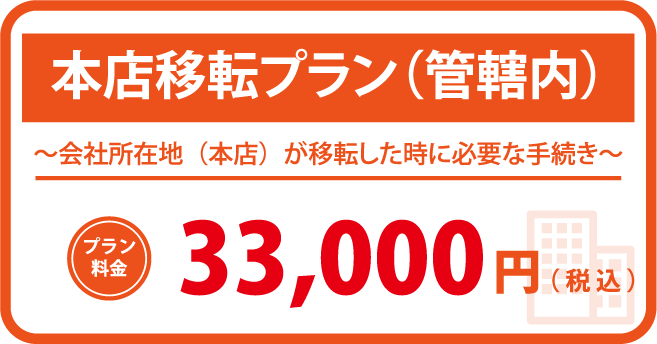

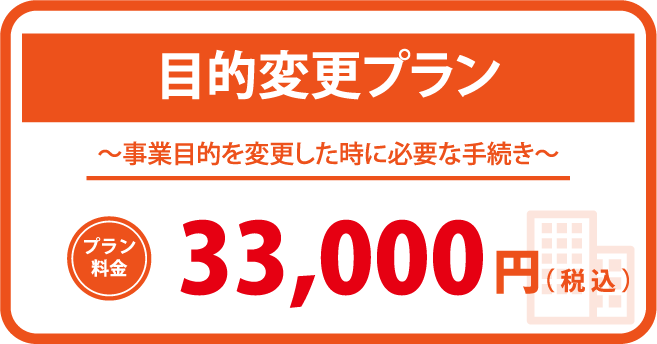

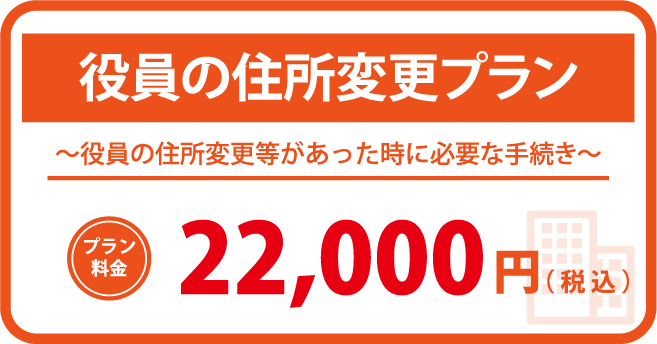

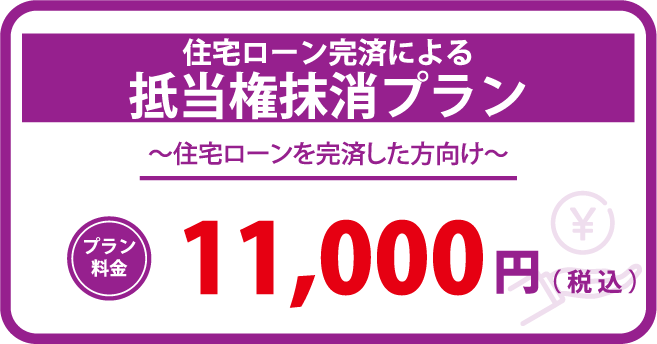

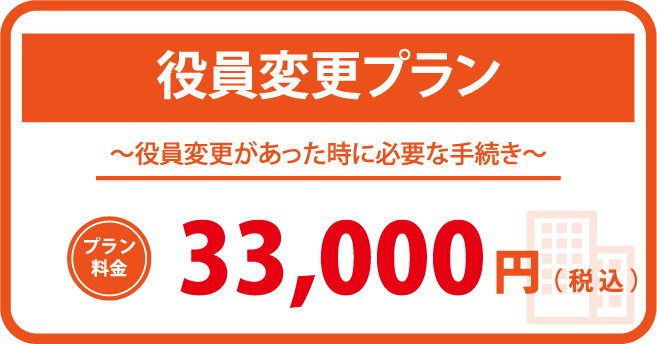

弊所では、ホームページからお申込みいただいた方限定で、お得なパックプランをご用意しております。

各パックプランの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくはお問合せフォームよりお問合せください。

※お問い合わせの際には、「HPでパックプランを見た」とお伝えください。