そもそも何故遺言を残す必要があるのでしょうか?

遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた大切な財産を最も有効かつ有意義に活用してもらうために遺言者が最後に行う意思表示です。

悲しいことに、世の中では、遺言がないために相続をめぐり親族間で争いになることが少なくありません。

今まで中の良かった親族が遺産を巡って骨肉の争いを繰り広げることほど悲惨なことはないでしょう。

遺言を残す意義とは、遺言者の最後の意思を示し、その上で相続人間の争いを防止するという大切な目的があるのです。

そこで今回は、遺言書を作成しようとした場合に、最も確実性の高い公正証書遺言についてお話をしていきたいと思います。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人のもとで公正証書の形式で残す遺言書の一類型です。

法律の専門家の関与がありますので、遺言が無効になり辛いことが大きな特徴です。

公証役場は全国に多数ありますので、ご自宅近くの公証役場を利用することが可能です。

全国の公証役場一覧→https://www.koshonin.gr.jp/list

※出典:日本公証人連合会ホームページより

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

以下でそれぞれ解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。

ドラマなどでよく見る一番イメージしやすい遺言書になります。

自筆証書遺言のポイントは以下のとおりです。

・原則、全文自筆で作成する

→法改正により、財産目録部分はパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することも可能となりました。

・管理方法は任意(自宅や貸金庫等で管理する)

・開封する際に家庭裁判所にて検認手続きが必要となる

→法改正により、「自筆証書遺言書保管制度」が創設され、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうことができるようになりました。

また、通常の自筆証書遺言と異なり、開封時の家庭裁判所の検認手続きも不要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人や証人立会の下、公証役場で作成する遺言書のことです。

公正証書遺言のポイントは以下のとおりです。

・公証役場にて作成する(出張も可能)

・遺言書の内容について公証人が一通り確認を行うので、無効となる可能性が低い

・公正証書遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失の恐れがない

・公正証書遺言書作成に公証人手数料がかかる

・証人が2名必要

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

秘密証書遺言のポイントは以下のとおりです。

・証人と公証人に内容は公開せず、遺言の「存在」のみを証明してもらう

・証人が2名必要

・パソコンでの作成や代筆も可能(ただし、署名は自筆)

公証役場で取り扱われる遺言書の種類は2種類のみ

上記で説明したとおり、公証役場にて手続きができるのは、「公正証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」の2種類のみです。

上記のポイントを押さえて、どちらで作成するか検討してみてください。

自筆証書、公正証書、秘密証書遺言で効力は違うのか

よく勘違いされるのですが、この3種類の遺言書に効力の違いはありません。

「公正証書で作ったから効力が強い」とか「自筆証書の場合は効力が弱いから、家庭裁判所で検認が必要なんだ」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、全くの誤解です。

ですので、どのタイプの遺言書であっても自分のニーズに合うものを選べば良いのです。

ただし、遺言はきちんと形式を守り、その内容が適正であることが求められます。

要は、せっかく残した遺言書できちんと手続きができることが必要なのです。

その観点から考えたときに、公正証書遺言を利用しておけば、自分以外の第三者(公証人や証人、司法書士等の専門家)が確認しますので、より確実性が増すと言う訳です。

私も特段の理由がなければ、公正証書遺言をまずお勧めします。

公正証書遺言書作成の流れ

では、実際に公正証書遺言を作成する際の流れを確認しておきましょう。

1 遺言書が遺言内容を考えて、原案を作成する(メモOK)

2 必要書類を集める(戸籍謄本や印鑑証明書等)

3 証人2名を探して依頼する

4 公証役場へ連絡し、遺言内容や必要書類を提出して打ち合わせを行う

5 公証役場へ行き、公正証書遺言書を作成する

大まかな流れは以上のとおりです。

次は、各項目のポイントについて解説していきます。

1 遺言者が遺言内容を考えて、原案を作成する

公正証書遺言を作成する場合には、まず、遺言書の内容を決めなければなりません。

細かい文章については、公証人が提案してくれますので、まずは簡単なメモを作成します。

いきなりメモを作ってくださいと言っても難しいと思いますので、以下の点に注意しながらメモの作成を行なってください。

相続(予定)財産の棚卸し

まずは相続させる財産の整理から始めていきましょう。

通常、主な財産は以下のとおりです。

- 不動産

- 現金

- 預貯金

- 株式

- その他、金・保険・ゴルフ会員権等金銭的価値のあるもの

自宅:東京都西東京市〇〇の土地・建物

タンス預金:金100万円

預貯金:〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇 金500万円

△△銀行 △△支店 定期預金 口座番号△△ 金200万円

株 式:◇◇株式会社 普通株式100株

こんな感じのメモを作成してみてください。

誰に何を相続させたいか

次に、上記で洗い出した財産を誰に相続させるか決めていきましょう。

自宅:東京都西東京市〇〇の土地・建物:妻

タンス預金:金100万円:妻

預貯金:〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇 金500万円:長男及び次男に2分の1ずつ

△△銀行 △△支店 定期預金 口座番号△△ 金200万円:長女

株 式:◇◇株式会社 普通株式100株:妻

これでどの財産を誰に相続させるかも決まりました。

ここからは、遺言書を作る上での注意点と場合によっては決めておいた方が良い項目について解説していきます。

遺留分に注意する

遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言があっても侵害できない「遺留分」というものがあります。

これは法律上、相続人に保障された一定の割合の相続財産のことを指します。

つまり、相続人には一定の割合の遺産をもらう権利があるということです。

遺留分を受け取る割合は以下のようになっています。

【遺留分の割合】

- 直系尊属(親・祖父母)のみが相続人になる場合→遺産全体の3分の1

- それ以外(配偶者・子など)→遺産全体の2分の1

これを表にすると以下のとおりです。

<遺留分一覧>

| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分の割合 |

| 配偶者のみ | 配偶者が全部 | 配偶者:2分の1 |

| 配偶者と子 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 | 配偶者:4分の1 子:4分の1 |

| 子のみ | 子が全部 | 子:2分の1 |

| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 | 配偶者:3分の1 直系尊属:6分の1 |

| 直系尊属のみ | 直系尊属が全部 | 直系尊属:3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |

具体的な遺留分のを確認しましょう。

遺留分の具体的な計算方法

遺留分計算の具体例を見てみましょう。

遺産総額3000万円、配偶者と2人の子どもが相続するケースで、長男に全額の遺産を譲る遺言書が残されていたとします。

この場合、総体的遺留分は2分の1です。

配偶者の個別的遺留分は4分の1

子ども達それぞれの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1となります。

配偶者には3000万円×4分の1=750万円の遺留分、子ども達にはそれぞれ3000万円×8分の1=375万円の遺留分が認められます。

配偶者は長男に対して750万円、次男は長男に対して375万円の遺留分を請求することができます。

この遺留分に配慮せずに公正証書遺言を作成しても、法律上、無効になることはなく、作成は完了します。

しかし、この遺留分の権利を主張されてしまうと、遺言者の思いどおりにできない可能性があります。

あらかじめ遺留分を考慮した上で遺言内容を決めましょう。

遺言執行者を選定する

遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に遺言内容を実行する人のことです。

「遺言で指定された者」か「家庭裁判所で選任された者」が務めるのが一般的です。

この遺言執行者は相続人や証人、法人でも構いません。

ただし、遺言の内容を実行する重要な役割を担っているため、誠実かつ実行力のある者が務める必要があります。

なかには公正証書遺言の作成を弁護士に依頼し、その弁護士を遺言執行者として指定するケースなどもあります。

遺言執行者は、必ず誰か特定の者を指名しなければならないというわけではありませんし、遺言で指定された人であってもこれを拒むことはできます。

ただ、あらかじめ指定しておくことで、相続人が遺言内容と異なる遺産分割・遺産の処分を勝手に行うことを防げるなど、円滑な相続手続きが期待できます。

もし、もめ事が起きそうだったり、手続きをするのが難しかったりしそうな場合は、遺言の内容を実現するためのすべて手続きを行う権限を持つ「遺言執行者」を指定しておくと安心です。

遺言執行者を指定する場合は、その旨を公証人に伝えましょう。

付言事項を定める

意外かもしれませんが、遺言書には付言事項と言って、遺言者の最後の言葉であったり、遺言書を作成した経緯などを記載することができます。

例えば、「この遺言書は、私の家族が円満に生活していけるように作成しました。私が死亡した後も、家族仲良く、助け合って生活してください。」などのように、気持ちを入れておくことも可能です。

この付言事項があることで、相続人の気持ちが落ち着くこともありますので、遺言書を作成する際には是非検討してみてください。

2 必要書類を集める

公証役場で公正証書遺言を作成する際に必要な書類などは、以下の通りです。

ただ、公証役場によっては、異なることもありますので、細かい書類については直接公証役場に確認してください。

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも作れますが、病気などで外出が難しく、公証人に出張してもらう場合は、お住まいの都道府県内の公証役場にしか依頼できません。

【必要な書類】

- 発行から3か月以内の印鑑登録証明書遺言者の戸籍謄本

- 遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本

- 財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し

- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 固定資産評価証明書

- 預貯金の通帳のコピー(銀行名、支店名、種別、口座番号、残高等)

- 証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日、職業のメモ

- 遺言執行者を指定する場合は、その方の名前、住所、生年月日、職業のメモ

- 公正証書遺言の作成日は、遺言者の実印(印鑑登録していない場合は、認印)、証人の認印が必要です

3 証人2名を探して依頼する

公正証書遺言を作成する際には、必ず2名以上の証人が必要になります。

しかし誰でも無条件で証人になれるわけではありません。

また証人になれない人が立ち会った公正証書遺言は無効になってしまう可能性がありますので、作成にあたっては証人についても公証人とよく相談しましょう。

証人については民法974条に規定されており、以下に該当する場合は証人になることができません。

【証人及び立会人の欠格事由】

第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人(引用元:民法974条)

もし適切な証人がいない場合には、公証役場に証人が見つからない旨を相談することで人材を紹介してもらうことができます。

その際は証人への日当が発生しますが、確実に遺言内容を秘密にしたいのであれば、公証役場経由で証人を紹介してもらうのも1つの手段です。

なお、弊所にご依頼いただく場合には、当事務所職員が証人となりますので、ご依頼者様が別途証人を探す必要はありません。

4 公証役場へ連絡し、遺言内容や必要書類を提出して打ち合わせを行う

ここまでの手続きが完了したら、公証役場へ連絡して、面談予約を取り、打ち合わせを行います。

打ち合わせの際には上記のメモや必要な書類などをできる限り持参しましょう。

また、病気等の理由により公証役場へ赴けない場合には、費用は発生しますが出張してもらうことも可能ですので、公証人に相談してみましょう。

打ち合わせ回数は、内容によって異なりますが、概ね1〜2回程度になります。

5 公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する

上記の全ての手続きが完了したら、あとは公正証書遺言書を作成する日時を打ち合わせて、公証役場へ赴くだけです。

この日には証人2名の同席が必須ですので、本人・証人2名・公証人の4名が都合のつく日を検討しましょう。

また、打ち合わせ時と同様に、病気等の理由により公証役場へ赴けない場合には、費用は発生しますが出張してもらうことも可能です。

① 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する

② 公証人が証書の内容を、遺言者と証人の前で読み上げる

③ 遺言者と証人が署名、押印する

④ 公証人が署名、押印し、証書が方式にしたがって作成されたものであると付記する

⑤ 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成する。原本は公証役場にて保管、正本と謄本が遺言者に渡される

⑥ 公正証書遺言の作成費用を精算する

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて以下の通り決定されます。

| 目的財産の価額 | 手数料の額 |

| 100万円まで | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円まで | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円まで | 11,000円 |

| 500万円を超え1000万円まで | 17,000円 |

| 1000万円を超え3000万円まで | 23,000円 |

| 3000万円を超え5000万円まで | 29,000円 |

| 5000万円を超え1億円まで | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円まで | 4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円まで | 9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

| 10億円以上 | 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |

※遺言加算:目的価額の合計額が1億円以下の場合は、上記手数料額に「1万1,000円」が加算されます。

これらの手数料は、遺産全体の合計額にかかるわけではなく、相続人や受遺者ごとに相続させる財産の価額に応じてかかります。

ただし計算が複雑ですので、以下の計算例を参考にしてください。

相続人甲に1,100万円、相続人乙に4,000万円を相続させる場合

2万3,000円(1,100万円の手数料)+2万9,000円(4,000万円の手数料)+1万1,000円(遺言加算)⇒6万3,000円

相続人甲に6,000万円、相続人乙に5,000万円を相続させる場合

4万3,000円(6,000万円の手数料)+2万9,000円(5,000万円の手数料)⇒7万2,000円

なお、手数料の他にも、次の費用がかかりますので、こちらも準備しておきましょう。

公正証書遺言の謄本の発行手数料:250円/枚

公証人による自宅や病院等への出張:日当2万円

遺言者が病気や高齢等のために公証役場へ行けず、公証人が病院・自宅・老人ホーム等に赴いて作成する際の病床執務手数料:手数料の50%

証人を紹介してもらった場合の証人の日当:1人あたり5,000円~1万5,000円程度

交通費、送料実費等

公正証書遺言作成時に知っておきたいこと

公証人に遺言内容の相談はできない

公証人はあくまでも、遺言者の遺言内容に従って法律的に問題がないように遺言書を作成してくれるだけです。

なので、「相続税がかからないように遺言書を作成したい」「誰にどの財産を相続させるのが、将来的に一番良いか」などの質問には答えてくれません。

遺言書を作成する上では、将来的に相続税がかかるのか、相続が発生したときの手続きは誰がどのように行うのか、将来的に売却する時には誰が手続きを行うことになるのか等々、様々な角度から検討することが必要です。

従って、色々と不明点を解消して遺言書を作成したい場合には、司法書士や税理士、弁護士などの専門家のアドバイスを受ける必要があります。

遺言書の完成までに意外と時間がかかる

通常は、遺言書を作ろうかと思い立ってから、色々調べて書類収集を行い、公証役場と打ち合わせを行なって〜という流れになりますので、概ね1か月程度は遺言書の作成に時間がかかると思っておいた方が良いと思います。

仮に内容も全て決まっていて、必要になりそうな書類も全て整っているという状態であったとしても、公証役場との打ち合わせ等を考えると、最低でも1〜2週間程度は遺言作成に時間がかかります。

また、タイミングによっては公証役場が非常に混み合っていて、1か月後でないと予約が取れないということもあります。

従って、公正証書遺言を作ろうとする場合には、スケジュールに余裕を持たせておいた方が良いでしょう。

公正証書遺言書の内容に納得がいかないんだけど・・作り直せる?

よく一度作った公正証書遺言は作り直しができないと勘違いされている方もいらっしゃいます。

公正証書で作成した遺言書であっても問題なく再作成ができますし、10年前に作った遺言書を見たら、財産状況も変わっていて、再度作り直さなくてはならないというケースもあります。

公正証書遺言を作成する際には、きちんと自分の現状を見直して作成する必要はありますが、必要以上に構える必要はありません。

「今はこの内容で遺言書を作りたいが、何かあったら作り直せばいいんだ」という気持ちを持っておくことも必要です。

まとめ

ここまでご紹介した通り、公正証書遺言は信頼性が高く、無効になりにくい形式の遺言です。

そのため、自筆証書遺言書より手間と費用はかかりますが、作成することによる安心感は高いでしょう。

しかし、遺言者自らが証人を2名用意しなければならない点がハードルになるのも事実です。

欠格者ではない証人を自分の知り合いのなかから2名探すこと自体なかなか骨が折れることです。

証人になることなど日常的にあることではないですから、相手から断られることもあるでしょう。

引き受けてくれた場合は、何らかの謝礼を払うことも考える必要があります。

また、証人の選定によっては、周りに知られたくない遺言の内容が漏洩してしまう恐れもゼロではありません。

このように、遺言者にとって証人を探すのは精神的負担が大きいため、費用をかけても公証役場で紹介してもらったり、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家に依頼したりするほうがよいと感じる方もいます。

また、遺言書の作成において、公証人は遺言者の希望通りに遺言を作成してくれますが、遺言書の内容を検討する段階で、相続トラブルを防止するためのアドバイスなどはしてもらえません。

その点、司法書士や相続に詳しい税理士などの専門家に依頼すれば、遺言者の財産評価から遺言書作成のアドバイス、節税シミュレーションのうえで遺産分割に関する相談などにも乗ってもらえます。

必要書類の準備や、証人の用意をしてくれるサービスもありますので、遺言書の作成で迷ったり悩んだりしたら専門家に依頼することを検討しても良いのではないでしょうか。

お気軽にお問合せください。

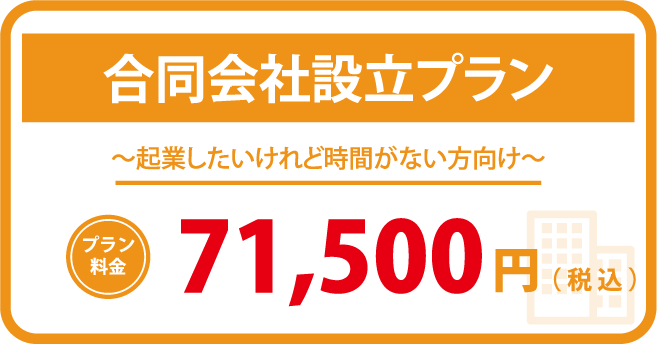

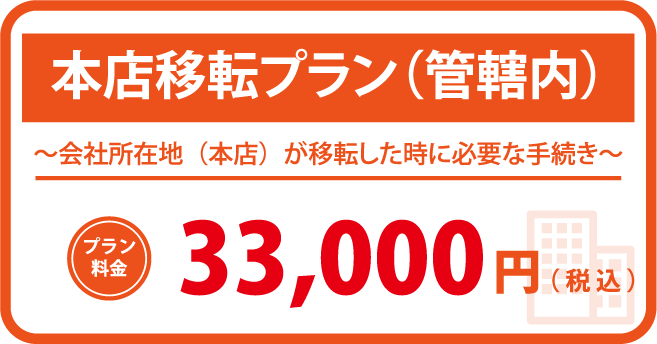

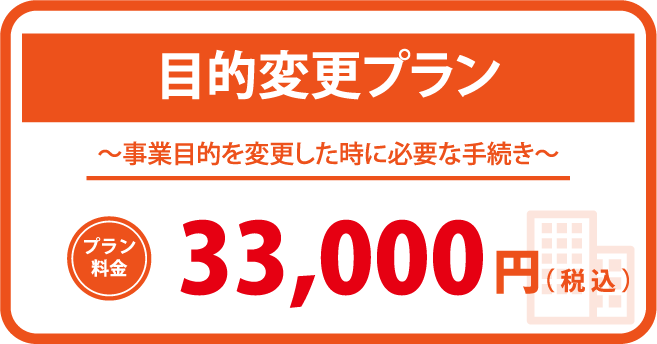

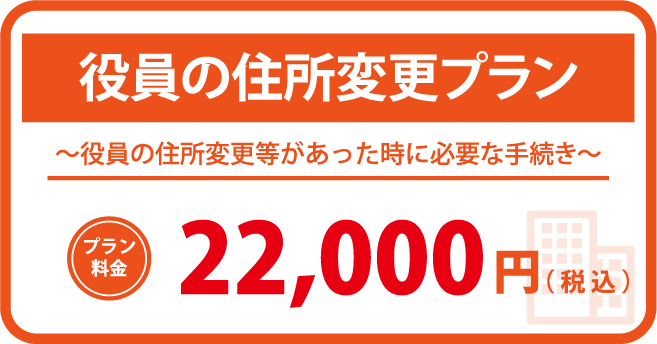

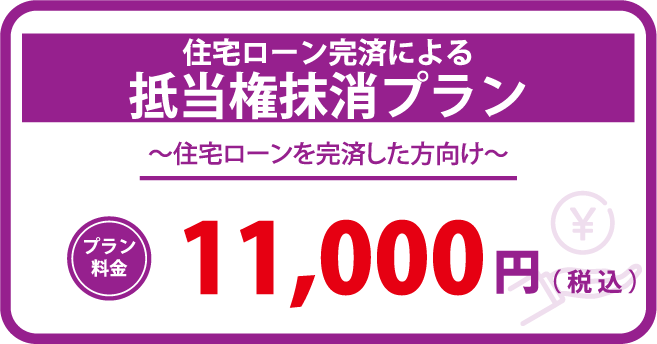

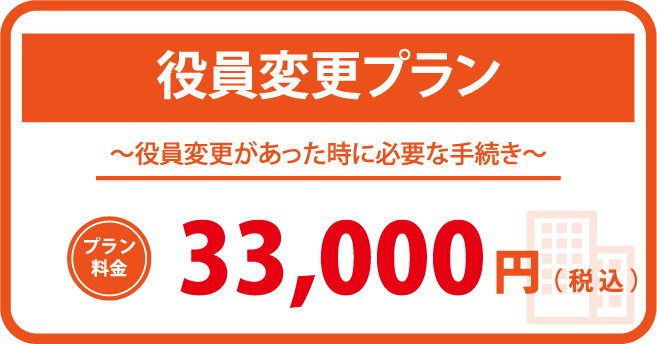

弊所では、ホームページからお申込みいただいた方限定で、お得なパックプランをご用意しております。

各パックプランの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくはお問合せフォームよりお問合せください。

※お問い合わせの際には、「HPでパックプランを見た」とお伝えください。